Les origines

Précisions d'intro

Tu comprends ma langue ?

Toutes les autres langues !

Valeur en soi

Traduire... ou ne pas traduire ?

Changer d'angle, oui :)

Vous avez dit "supérieur" ?

|

|

|

Identités hybrides

Facilités d'usage

Le standard vous écoute

Ce n'est pas du divertissement !

De la diversité du réel

Parlons un peu, pour voir

Souffler parfois

Troubles corrélations

Faites du bruiiit !

Question de perspective, pardi !

Mouvement rapide & effet lent

Métaphysique intégrée

Progressif & disruptif

Déterminismes physiques

Question topologie mentale

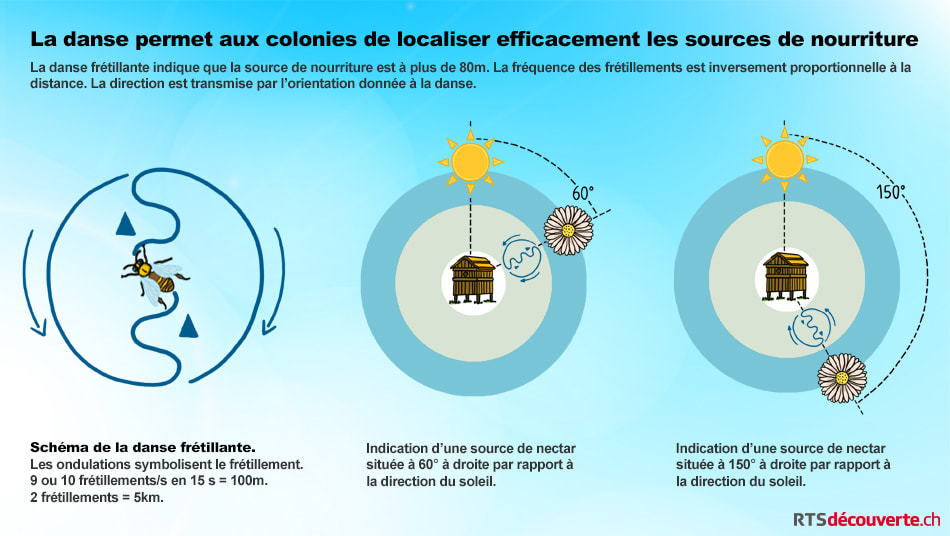

De même, notre notion de « vie » ou de « biologique » de « vivant » est indexé sur notre vision de ce qui se meut. Le mouvement visuel, sensible, fait la qualité « vivant ». Car nous voyons que nous nous déplaçons dans l’air, ou plutôt dans les airs, un élément que nous prenons pour « léger » donc, donc nous nous déplaçons dans la légèreté. La terre est lourde, l’eau de la mer aussi. L’enfant est léger et il a tendance a beaucoup bouger, ainsi sont indexées les notions de mouvement = vie, et légèreté = élévation. Ce qui est léger est ce qu’on peut facilement appréhender, faire bouger, manipuler, changer, d’une manière physique. C’est une qualité « supérieure » car si on balance un objet en l’air, l’objet s’élève et on s’élève aussi par extension.

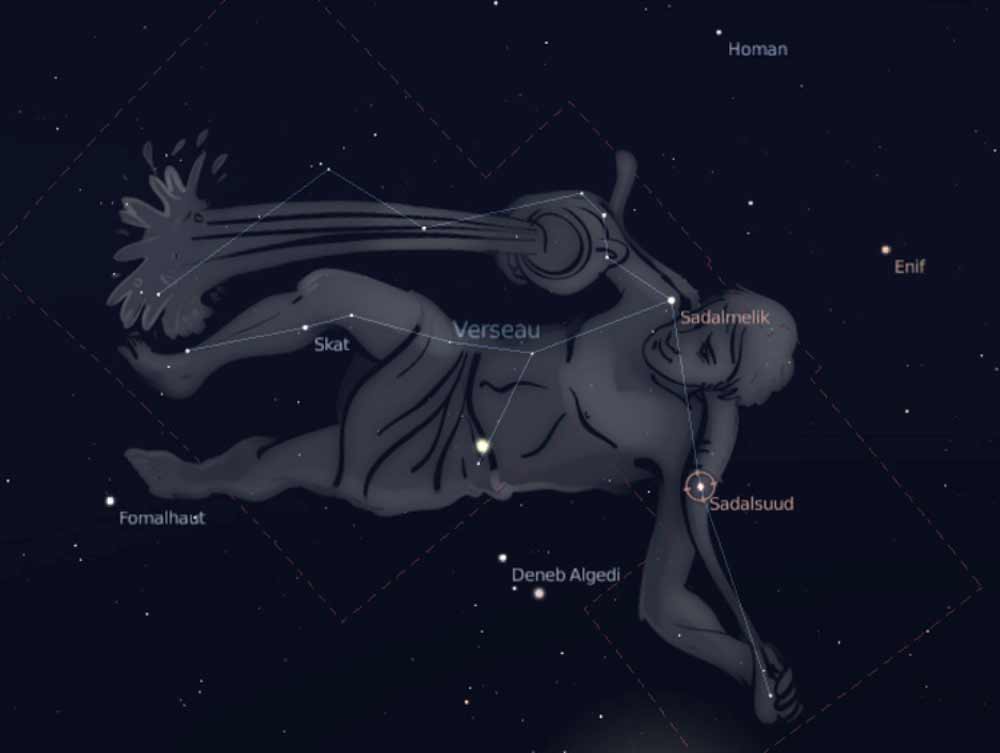

Pour revenir à l’idée de hiérarchie, on est, notamment avec le langage, dans une idée toujours très linéaire. C’est donc la géométrie simple de la ligne qui dirige en grande partie comment nous percevons consciemment-culturellement nos pensées et nos actions. Nous écrivons en ligne aussi, nous lisons donc en ligne, nous nous alignons sur certaines personnes, certains éléments, comme les points lumineux du ciel nocturne (étoiles) deviennent des lignes dans nos esprits car nous les relions, comme les oiseaux qui volent/migrent parfois en lignes tels les cormorans et les canards. Des lignes. La ligne.

Parler volume

Un moyen simple d’observer ces biais est d’inverser des images, ne serait-ce que lire en oblique, ou à l’envers, quelques mots, peut s’avérer compliqué, désagréable. Alors imaginez voir tout un film à l’envers. Avant on écrivait en boustrophédon, c'est-à-dire des deux sens gauche-droite et droite-gauche. Mais cette façon de faire a disparu. On est toujours fort obsédé par la lisibilité universelle, en corrélant mentalement le caractère de lisibilité avec l’uniformisation conventionnelle. Le concept de causalité est linéaire (en ultra-local).

L'éthique dans tout ça ?

communiquer en permanence ?

Dans la communication il faut donc se méfier de nos attributions de valeur par défaut. Car en accordant plus de valeur à une information en fonction de qui et quoi le dit, on peut rejeter injustement des informations pertinentes et avec une vraie valeur, aussi et surtout rejeter des individus sur des critères très arbitraires. Vouloir communiquer en rejetant un individu et un support avant même d’avoir commencé c’est plutôt ambigu. Si on veut vraiment communiquer avec l’autre il faut donc accepter de perturber ces échelles de valeurs par défaut qu’on a tous dans nos têtes et sur le bout de la langue. Si une personne ne sait communiquer avec l’autre que par le corps, peut-on refuser de communiquer avec cette personne ? Alors, oui si nous ne savons pas communiquer par ce biais et que donc on s’expose à des incompréhensions, de mauvaises interprétations de maladresses, mieux vaut être prudent ou rejeter la communication. On donnera alors l’impression de rejeter un individu en particulier alors qu’il s’agit au contraire d’un respect mutuel, de se préserver chacun d’un échange stérile et/ou conflictuel. Donc si on cherche la communication en tant que vertu d’échange et d’ouverture il faut avoir les moyens de cette prétention. Sait-on parler corps ? Sait-on parler art ? Sait-on parler jargon ? Sait-on parler émotion ? Sait-on parler concept ? Ce sont des questions préalables nécessaires à la vraie communication en tant que vertu d’échange et d’ouverture. Sinon, mieux vaut s’abstenir d’agiter de grandes vertus et idéaux si ensuite nous les contredisons dès la prochaine rencontre.

Nous venons de voir donc que la communication n’est pas toujours souhaitable, qu’elle peut être même « mauvaise ». Nous avons vu que ni une intention, ni un idéal, ni une vertu ne sont des excuses valables au mal causé par une communication ayant échouée. Et enfin que nous avons des filtres mentaux qui nous conditionnent et peuvent facilement nous empêcher de communiquer librement, nous poussent à rejeter des individus sur des critères superficiels et injustes.